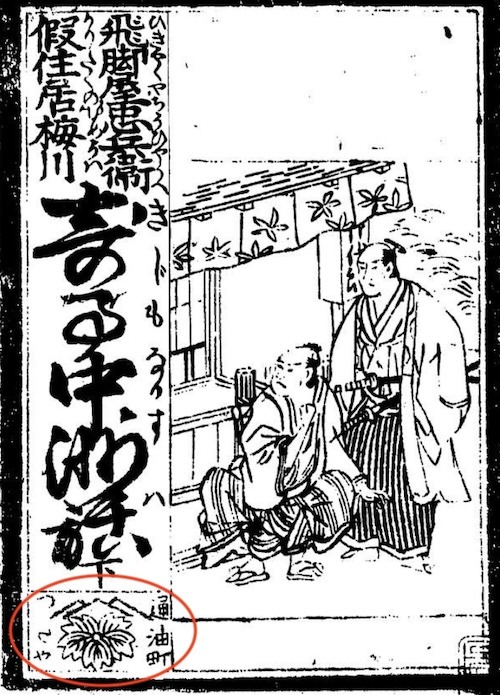

奇事中洲話 山東京伝作 北尾政美(鍬形掲載)画 寛政元年発行

江戸仲間3人の妙齢なおばさま達と読み進めています

今回の後半を読み進めてわかったことは、この黄表紙「奇事中洲話」は、ストーリーを楽しむお話ではない。歌舞伎や浄瑠璃を踏まえて、主人公たちを田沼時代の汚職関連に絡めて進めていく

当時の人々にとっては、歌舞伎も世の中で起きていることもわかっているから、絵を見て話を聞いて、誰が誰なのかすぐに見当がつく

現代の私たちは、歌舞伎も田沼の時世もわかってないから とんとわからん(笑)必死についてくのであります

田沼時代の蝦夷地開発の時の平秩東作や土山宗次郎

土山は誰が袖を見受けした 忠兵衛と花袖を当てているのか?

田沼時代の災害や凶作のた幕府が米の買い上げをした際、越後米・仙台米を買い上げる その際 普請役の石田儀右衛門にその大役をまかせる 石田は飛脚屋の十七屋孫兵衛を筆頭に飛脚屋数人を買 上

げ商人に指名する。ここに飛脚屋の十七屋孫兵衛が登場してくる 石田儀右衛門は越後米・仙台米の買い上げの一部を着服 土山宗次郎など幕府官僚に賄賂とする

土山宗次郎は、未分不相応に裕福で、蔦屋重三郎率いる天明文化人のパトロン的存在だった

物語の八右衛門(歌舞伎 冥途の飛脚)は、石田儀右衛門が当てられるのか?

京伝先生は、平秩東作や土山とも面識があったであろう

結局最後は 八右衛門は悪者に忠兵衛は善者になっている

当てているけど、そうじゃないんだ〜とはぐらかしているらしい

危ない 危ない 寛政元年の作品

あらすじパート2(数字は見開きのページを便宜上つけています)

(6) 江戸に出た、忠兵衛と梅川を探しに役人が来るが、人相書作るところだが、面倒なので 芝居絵の高麗屋と浜村屋で探す(芝居では高麗屋・忠兵衛 浜村屋・梅川 が演じる)

(7)梅川は吉原・三文字屋(中洲の借宅)の抱え遊女・花袖隣、忠兵衛は 飛脚屋の縁から吉原の文使いとなり、瀬戸屋忠兵衛と名を変える

(8)八重桐と高尾は駆け落ちして娑婆へ戻る。瀬戸屋忠兵衛の隣に引手茶屋を出す。

高尾は幽霊なので腰から下はなく、裾の切れる心配はないし、提灯の代わりに魂を振る下げて人を案内する。

八重桐は荻江八重蔵と名を改め、長歌で座敷を務めた。

地口がたくさん出てくる

高尾は幽霊だから足がない 魂を提灯がわりにしている

(9)八重桐・高尾は幽霊夫婦 吉原勤めと長唄で稼いではいたけれど、たなちんも高いので、日済貸(貸した金の元利を日割で取り立てる)と大家が取り立てにくるが、幽霊なのですぐに消える

(10)花袖は長唄の八重蔵を座敷に呼び仲良くなり、忠兵衛と高尾は隣同士で仲良くなる

互いに忠兵衛は八重蔵を、花袖は高尾を憎むようにな李、果てには忠兵衛と 花袖の生霊が、本来は死霊であるはずの八重蔵と高尾に取りついてしまう。

幽霊に生霊が取り憑いてしまう

(11)大阪から八右衛門が役人従えて、梅川と忠兵衛を探しにくる。水茶屋の障子内で、忠兵衛と梅川の声(実は八重蔵と高尾)を聞 きつける。役人の渋井顔右衛門が捕り手と共に踏み込み2人を捕縛するが、顔が違うために不 思議に思う。

ここへ勧化に歩いていた土手の道鉄(高尾の恋人島田重三郎のなれの果てか?)が通りかかり、金子を2人に与え、「これにて、 地獄へ立ち帰れ」と生霊を済度したため、忠兵衛と梅川の生霊が立ち去り、また八重蔵と高尾 の死霊も消えて、縄ばかりが残る。

(12)忠兵衛と梅川は詮議に遭うが、八右衛門の 悪事が露見し、2人は晴れて御赦免となる。両国柳橋の角へ料理茶屋「梅川忠兵衛」を出し、 「夫婦、行く末栄えける」

今回最後に話題となったのが このお椀

そして、屋右衛門と顔右衛門と苦井面平が水茶屋を覗いているんだけれど

このお椀は何???(赤丸)

そして 、この茶屋の作りはどうなっているの???

なんか遠近感がおかしい

絵師 北尾政美(のちの鍬形蕙斎)

3人で真面目に論議

お一人が表紙に茶屋の全景を見つけてくれました

チャッちい作りですな

仮宅である中洲で営業していた吉原の作り 粗末な作りだったんだ〜と・・・

結局 あのお椀が何なのか?は不明・・・・

コメントを残す