鸚鵡返文武二道 恋川春町作 北尾政美(のちの鍬形渓斎)寛政元年刊 蔦屋重三郎 正月 出版

鸚鵡返 と言うことで 朋誠堂喜三二『文武二道万石通』と連動していると 江戸検の勉強の時には覚えたのでありました。

読んでみると これまた 違う・・・

松平定信の『鸚鵡言 オウムノコトバ』がチラチラと出てくるのでありました。

延喜の聖代 醍醐天皇の時代(徳川家斉) 菅原道真の息子 菅秀才(松平定信)が、時代の異なる 3名を召し抱えて武術を習わせる

兵法・剣術を源九郎義経

弓 を鎮西八郎為朝

馬術を 小栗判官兼氏

義経は鞍馬の天狗に剣術を習ったけれど、天狗を急には呼んでこられず 稽古相手に天狗の面をつけ、羽をつけ、大団扇であおいで空中に飛びながら稽古をする

弓の指南 為朝は弓は動いている物を射るもので、大きな的では練習にならないと 「和漢三才図絵」に描かれている腹に穴の空いた国の人を呼び 具足をつけて射抜かせる(これ、腹に穴の空いた人はすぐ見つかるのか?天狗は呼び寄せられないのに・・・)

馬術を教える小栗判官 人を馬にして練習すれば、馬の気持ちもわかって良いと、先生や門人お互い馬になって、練習に励む

弓馬剣術が流行

弓を持ち 古道具屋にある兜、瀬戸物屋にある兜鉢 何でも兜と名がつくものは射抜く

義経の門人だと言いながら、京の五条の橋や辻の道の道で木刀や竹刀で千人斬り

馬の稽古の小栗判官は男娼のいる陰間茶屋があるところへ馬具を持って行き、陰間を呼んで馬の稽古 蔭間も乗り尽くし 女郎に乗れば腕も上がるだろうと女郎で稽古 遊郭の支払いができなくなり、最後は町中で男女構わず捕まえて稽古に励む

帝は菅秀才を呼び、学問をせよと命じ 菅秀才は大江匡房を呼び 文章の博士とする 学校(湯島聖堂)で講釈。菅秀才(松平定信)の『泰吉了(キュウカンチョウ)の言葉』(松平定信の鸚鵡言)を読み聞かせる。

『泰吉了(キュウカンチョウ)の言葉』(松平定信の鸚鵡言)から 天下国家を治むるは、凧を揚げるようなもの

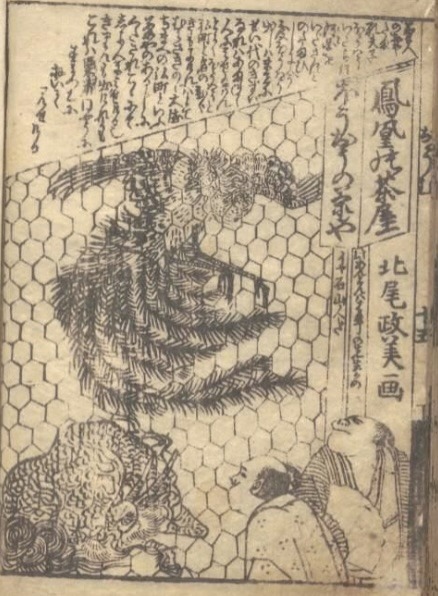

という例えを凧を揚げれば、天下国家は治まると皆が思い違いをし、大勢で凧を上げると、本物の鳳凰が間違えて飛んでくる

孔子が 「鳳凰や河図(背に人生哲理の図を付けた竜馬)は乱世には出てこない」と言ったのに、鳳凰が出てきたので、大徳寺前の弘町と言う茶屋の主人に下され、庶民に見せる。麒麟も出てきたけれど、隅っこに置いて見せる。

(かなり略してます)

朋誠堂喜三二の『文武二道万石通』は寛政の改革で 文武を奨励するために、のらくら武士を篩(万石通)にかけて炙り出し、文武に精を出せよ と言うお話

鸚鵡返 それを受けてかと思いきや

寛政の改革で 遊里の取り締まりを厳しくしたため、帰って一般の婦女子が被害を受ける」と言う世相を反映 (馬術の稽古で蔭間 女郎を乗り尽くし 街中の人での稽古をしたこと)

寛政の改革の欠点や行き過ぎを批判する意図が見え隠れする

九郎義経、鎮西八郎為朝、小栗判官の登場は、時代が違っても 「ここは草双紙だから うっちゃっておきやれサ」と 笑わせる。

学問奨励の場面は大江匡房の講釈が湯島聖堂で行われ 公家や武士 庶民まで勉強を始め、『泰吉了(キュウカンチョウ)の言葉』(松平定信の鸚鵡言)を読む

凧揚げの場面 乱世には現れない鳳凰が出現するのだから、この世はまさに「聖代の奇瑞」(誠にめでたい印)だと、定信を持ち上げる

乱世には現れない鳳凰が出現、麒麟まで出てくるのに、麒麟はリス同様に隅に置いてしまうと言う 笑いの落をつける

『鸚鵡返文武二道』は『文武二道万石通』とは全く違う、政治風刺が含まれています

寛政元年定信は恋川春町を呼び出すが、春町は病気を理由に出頭せず 7月7日没 享年46

朋誠堂喜三二も久保田藩9代藩主・佐竹義和より叱りを受けたらしく、黄表紙からは手を引いた。

「べらぼう」で 能天気に明るい喜三二 律儀に鋭い笑いを求める春町 これから見られるのだろうと思う。

コメントを残す