文武二道万石通

朋誠堂喜三二作 喜多川行麿画

天明8年刊行

黄表紙を読むのに1回の勉強会で完成させようと 今回三冊分の黄表紙を読んだ

とはいっても、文章的には、それほど多くない しかし内容が内容でして、調べることが山ほど

鎌倉時代を想定し、当時の世相を分と絵で穿つ

黄表紙を読み進めて、未だに、【穿ち】うがち という言葉の意味が、ハッキリとわからない

鎌倉時代 蘇我の仇討ちをよく理解して 蘇我十人斬りとかの登場人物を理解していないとわからない

加えて当時の世情の人物をもわかってないと、面白さは半減

漫才や落語で、どこが面白いのかを解説するほど野暮な事はないので有ります

まず 表紙絵 袋について 現存は見られず、奥州白河藩重臣服部半蔵正礼の随筆『世々之姿』の中に、家臣嶋原八兵衛の便りにあった『文武二道万石通』の袋を写筆したものが残っていた。昔の人た筆まめである。人からの手紙も本の絵も写筆しちゃうんだから

天明8年に田沼政治を終わらせ、老中となった 白河藩松平定信は、文武 学問と武芸を奨励

舞台を鎌倉時代に設定。頼朝(11代将軍家斉)は畠山重忠(松平定信)に命じて鎌倉の武士を文と武に分けさせる。大名や旗本などの武士を文武二道に振り分ける。万石通は 米と糠を分ける精米器具

【文雅洞】(学問)【長生不老門】(ぬらくら武士)【妖怪窟】(武道)にまずは、わける

どちらにも属さない ぬらくら武士たちを頼朝の命を受けた畠山重忠によって箱根七湯に行かせられ,そこで文武いずれかに入れられようとする

ここからが、物語の山場 のらくら武士たちをふるい分けるために、いろんなことをします。

のらくら武士たちの名前1人1人が、鎌倉武士になぞらえる、絵の中の立ち位置や紋を見て想像する、当時としては容易く想像できたのでしょう

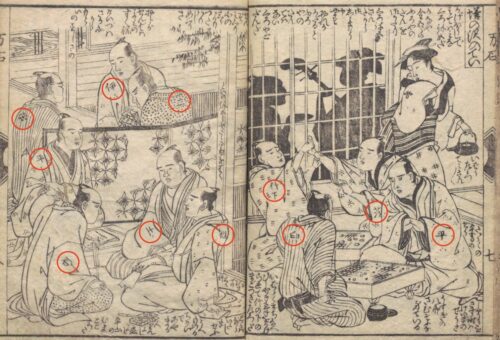

箱根七湯 9 .10 塔の沢のてい

箱根七湯の塔の沢

羽織や着物の紋所で大体の人物を予想

左ページ 屏風の手前 右ページは のらくら武士たち

左ページ屏風の奥は どうも田沼派らしい

七曜紋は田沼意次?

伊 は井伊直幸 当時の大老?(違う版では 【合】という紋になっています)

三 文面から「先祖はみくりやの三郎より伝わりしめくりさ」御厨三郎将頼か?(平将頼 平将門の弟)

三で調べると 天明7年の醜聞奇行で 三枝土佐守守義(七千五百石)なる人物を発見

まあまあ ひどい乱行

http://motokiyama.art.coocan.jp/nagai4/nagai4-24.html

こんな事件も想像させていたのかもしれない

研究者ではないので、ただの妄想です ご容赦ください

最後は 箱根七湯の事も大磯のことも、すべては重忠が人を「文」と「武」にふるい分ける計略と知れて、ぬらくら武士たちは頼朝公から「文とも武ともいってみろ」(「うんともすんともいってみろ」とお叱りを受ける

1つ1つのページを読み解くには当時の風件や背景を知らないと無理〜

黄表紙というと、幕府を風刺し批判的な場合をイメージしていたけれど、どうも 文武二道万石通は、松平定信をヨイショする、むしろ田沼政治を風刺した形となっていました。

それでも、幕府の目を避けてか?何度も 版を変え、紋所も変えています

発刊は天明8年 田沼意次が失脚し松定信が活躍し始めた時代

当時 久保田藩(佐竹)の江戸留守居役であった朋誠堂喜三二は、松平定信の家臣でさえも知らない情報を(例えば定信は温泉好き)いち早く耳にして、作品に投影で来たのかもしれない

でもでも、当時米価高騰で経済が混乱していた 定信は特に何もしなかったけれど、定信が田沼にとって変わってから 米価が戻る現象

これって、田沼のやった政策が実ったからでは?と思うのであります

田沼意次よくやったよな〜 ケンワタナベ(べらぼう)だもの・・・

【鸚鵡返文武二道】読みまっす

コメントを残す