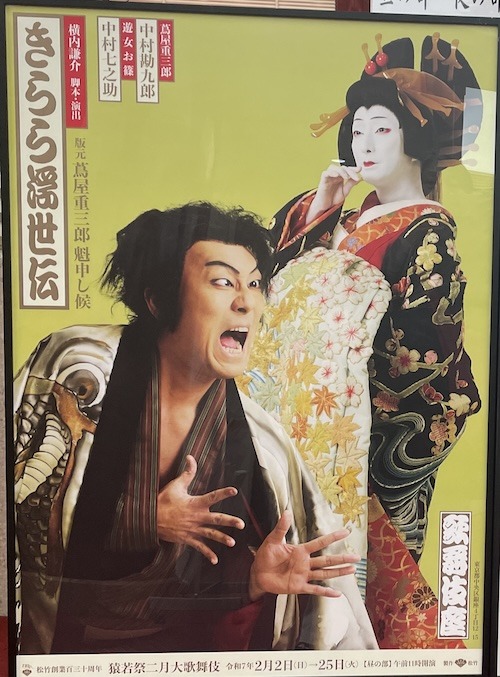

2月猿若祭り「きらら浮世伝」

私は古典歌舞伎の勉強をするために歌舞伎を見に行っているのであります

だから、あまり新作の歌舞伎に興味がないのです でも本当に歌舞伎の好きな人は新作も好きなのよね

今回は蔦屋のお話とあって、見てきました

昭和63(1988)年、銀座セゾン劇場にて、十八世中村勘三郎(当時勘九郎)が蔦屋重三郎を勤めた舞台が歌舞伎として登場した

中村屋は、十八世勘三郎が早世して、その後 勘九郎・七之助が頑張っている。親しみやすく、歌舞伎を身近に感じさせてくれる工夫をしてくれている。

昭和63年の舞台を見ていないので、どのような違いがあるのかわからないけれど、歌舞伎となると、こんな風になるのだなあ・・・と

歌舞伎は登場人物は別に史実とは似せなくても良いし、事実をその通りにしなくても良いし、なんなら名前も似せておくだけでも良い

恋川春町・大田南畝 北斎 馬琴 一九も出てくるけれど、なんだか キャラが立ってない

一応、私は知っているから、なんとなくわかるけれど、もっと衣装とセリフとかで違いを明確にした方が良いのでは?と思う(偉そうに・・・w)

歌麿が「べらぼう」で長谷川平蔵を演じる 中村隼人

お客を巻き込んで三三七拍子をさせる件、舞台上でわっしょいわっしょいと盛り上がる姿は十八世勘三郎のお得意芸だった

最後 写楽は誰か?

私は、摺師・彫師・絵師 重三郎 重三郎に関わる全ての人たちが作り上げたのが写楽である と受け取ったのですが、月一で歌舞伎講座に行ってる講座の先生は、違う説でした。

最後 勘九郎が見せる、写楽の絵 大谷鬼次の扮装が見事 そして大量の紙吹雪

あっぱれでございました

来週 もう一度見てきます

コメントを残す