蔦重 桶伏の刑の傷跡が痛々しい

柯理()と細見の改良話す 『寿黛色細見』(安永2年初春 鱗形屋板)を持っていました。

長谷川平蔵登場 前髪1本垂らすのは流行???(駿河屋の長男次郎兵衛も必死にかっこつけてた)蔦重に中を持ってもらい 花の井花魁と引き合わせてもらう。初回 花の井はあくびをして立ち去ろうとするところ

平蔵は威勢の良いところを見せようと 紙花をばら撒く

その頃 「漱石香」という歯磨き粉が飛ぶように売れていて、その引き札を書いたのが平賀源内 以下導入部分

「はこいり はみがき 漱石香 歯を白くし 口中あしき匂いを去る 二十袋分入 一箱代 七十二文 つめかえ 四十八文 トウザイトウザイ、そもそも私住所の儀、八方は八つ棟作り四方に四面の蔵を建てんと存じ立てたる甲斐もなくだんだんの不仕合わせ、商いの損あいつづき渋うちわにあおぎたてられ、あとへもさきへも参りがたし。」

蔦重は、源内に細見の序を描いてもらうことの許可を鱗形屋(愛之助)に求める そこで「ありがた山のとんびガラス」

どこを探しても、平賀源内は見つからず、以前であった長屋の便所で待ち伏せ 待っている間に「そううまくはいかぬ、くちばしか・・・」

長屋の便所で貧家銭内と名乗る男と再会、源内に合わせてもらうという約束で吉原に案内する

平賀源内役安田顕 早口で江戸弁を捲し立てる 山師 金銀の説明 南鐐二朱銀 の説明

幕府方 老中の集まる席 田沼は「もはやこの世は全て金」南鐐二朱銀をもっと広げようと 大rのうの銀を天領にて掘らせているという、町人はもはや武士の言うことなど聞かない

老中首座は反対「恥を知れ!」

一方 吉原松葉屋で源内の宴席 銭内は源内のことを教えてはくれない、しまいには男色であると言い 蔦重に言いよる始末

そこへ「源内先生」と声がかかる 蔦重は銭内が平賀源内であることを知る

ここで 源内先生と声をかけたのは 朋誠堂喜三二

序は書けない さっきの侍(喜三二)に描いて貰えば良い と言い出す

入り口で【瀬川】のことを耳にした花の井が、男装して座敷に登場 源内の思い人は「歌舞伎の女形 瀬川菊之丞」だったのでは?? と 自分が瀬川の代わりを務めるとやってきてくれた

諸国大名は弓矢で殺す 松葉の瀬川は目で殺す(京の五条の糸屋の娘 姉は十八、妹は十五 諸国大名は弓矢で殺す 糸屋の娘は目で殺す 源内作らしい)

花の井が瀬川の代わりとなり、源内の要望に応えて舞う

源内の家で踊る瀬川菊之丞がオーバーラップする この役は所作指導の花柳寿楽さんだそうです。源内がうっとりと見つめる菊之丞 おじさん二人だけれど なんだか素敵っ

花の井のおかげで序を描いてもらえました

花の井と蔦重の場面

朝顔姉さんのことで、吉原を繁盛させたいと思っているのは蔦重一人じゃないと 花の井がいう

平賀源内に序を描いてもらったことを鱗形屋に報告、細見の改良を提案するが、鱗形屋に「お前がやれ」と言われ、蔦重は密かに花魁や女郎屋 引手茶屋などの最新の調査を開始

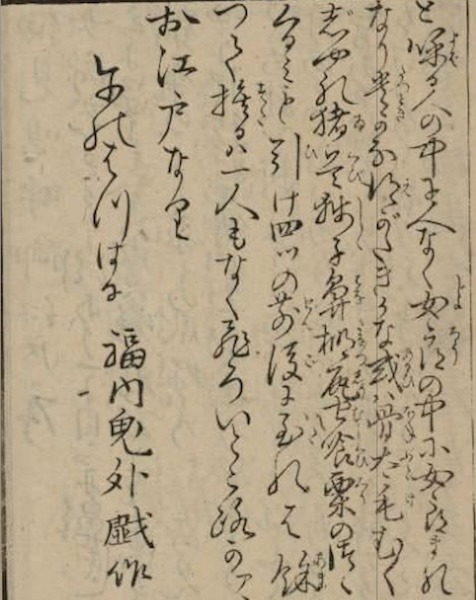

ここで平賀源内に描いてもらった 序が読まれるのでありますが、実は茂木 必死でこの序を読もうと画策しておりました 雰囲気は分かりましたが全部読みきれず

番組内で読まれた源内の文章はかなりわかりやすく意訳してありました サラッと読めたら良いのに・・・

『吉原細見 嗚呼御江戸』出来上がりました

場面変わって 御三卿が 一橋治済(はるさだ) 清水重好(しげよし) 田沼治察(はるさと) 賢丸(松平定信)は治済の嫡男 豊千代(のちの家斉)の誕生を祝う

この辺り 不得意な茂木は勉強し直さなければならない・・・

と言うことで、こんな本買っちゃいました(クリックでAmazonいけます)

賢丸(まさまる)はあの可愛かった寺田心くん 賢そうな賢丸の演技でした。

田沼と治済が傀儡人形を操る余興に 賢丸が、武士の本望は学問と武芸だと公言

それを立派と褒める老中首座松平武元(石坂浩二)如才なくひれ伏す田沼意次

うーーーむ これから始まりそうな予感

天明狂歌の大流行は年表作ったり、黄表紙なんぞはいくつか江戸仲間勉強会で読んだりしていました、浮世絵については藤沢茜先生の講座に出没

苦手なのは御三卿やその頃の幕府内について、これから勉強し直さなくてはなりません

うーーーーむ勉強になる 面白い

コメントを残す