老中・松平定信 越中守は 本多忠壽らに 倹約令を取りやめ、風紀の取り締まりを緩めるよう申し出るも、定信は「ますます倹約につとめ 「義気」を高めるべく文武に励むべし」と聞き入れず、イエスマンを重用するようになる

一橋治済登場 本多忠壽・松平信明らが治済に謁見 つまりは、イエスマンではない者たちが治済に会った それも 葵小僧の提灯持ってた これはのちの伏線か?

治済が出てくると、何をしでかすのか不気味でしかないのですが、ここの一場面だけだったのでホッ

寛政3年

『箱入娘面屋人魚ハコイリムスメメンヤニンギョウ』山東京伝作 歌川豊国(画) (序)まじめなる口上

『まじめなる口上』は寛政3年正月出版

画工を務めた『黒白水鏡』で取締りにかかり過料を申しつけられたために断筆を考えたが、蔦重の「まじめなる口上」の説得で踏みとどまる

しかし、その後 3作『錦の裏』『錦の裏』『仕掛文庫』で手鎖50日となった

京伝にとっては 踏んだり蹴ったり状態

身上半減の店は物珍しさで繁盛したが、ブームは長続きはしなかった 蔦重は何をするか?書物問屋の株を買った蔦重は、再印本の黄表紙を書物問屋のルートで地方にも販売する 幸い鶴屋も昔の板木を譲ると言ってくれた

鶴屋の所作

蔦重のキセルに煙草の葉を詰めてやる、畳の縁を踏まないで自然に歩く姿 うーーむ、ジャニーズなのに素晴らしい 鶴屋喜右衛門・風間くん

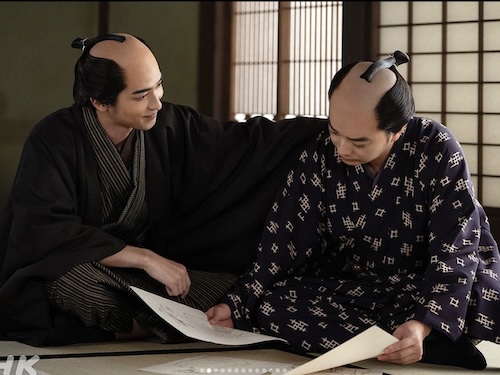

勝川春朗と滝沢瑣吉

蔦重と鶴屋は、筆をたった京伝に、再び戯作を書いてもらうよう説得に行くが、手鎖に懲りた京伝は真人間になると受け付けない 代わりに 瑣吉をどうぞと・・・瑣吉は蔦屋で作家見習い・手代として働くが、上から目線の偉そうな態度

勝川春章は春朗を連れて蔦屋にやってくる こちらも曲者 芸人”くっきー”が演じるが、若い頃の北斎ってこんな感じだったのか?と思えてくる 実際に画家でもあるらしい

勝川春朗 32歳 後の葛飾北斎

滝沢瑣吉 25歳 後の滝沢馬琴

どう見ても 瑣吉の方が年上に見えるが・・・ 滝沢馬琴ってもっと陰湿なイメージだけどなぁ

瑣吉は武士の出 春朗の師匠春章が「脇差の手代ってのも新しい」と話す

引き合わされた二人はすぐに、取っ組み合い 「仲が悪ければ競いあう」と蔦重は意に介さずに喧嘩を見物する

この後二人は数々の名作を残す

寛政4年 正月

黄表紙『実語教幼稚講釈』馬琴作 春朗画 京伝作として出版 二人の初作になる

蔦重は瑣吉のプライドをくすぐりつつ、「京伝の名で京伝よりいいもん出して一気に抜いてやろうぜ」と説得

狂歌絵本は出版できなかった(出版統制のため)

狂歌師 宿屋飯盛 本業の宿屋の主人として役人に賄を渡したとして江戸払いになった、濡れ衣らしい宿屋飯盛

これも須原屋が言うには、本業(宿屋)にかこつけて、人気の狂歌師をつぶすための見せしめだったと話す

定信の思惑通りに世の中は治っていく

新作はグッと減り、黄表紙・狂歌・錦絵の勢いは落ちる

黄表紙は教訓的に

狂歌は格調高く

錦絵は相撲絵・武者絵に・・・

定信は思う通りに、寛政の改革の路線を緩めないが、心の内は大好きな黄表紙などが少なくなることに、何かを感じていてほしい

歌麿を説得する蔦重

栃木の豪商の下で、襖絵などを書き付ける歌麿 お笑いのU字工事 栃木弁でいい味出してます 坊主は艶かしい弁財天を書いて欲しいと 歌麿に要望

坊主はコウメ太夫って・・・わからないよ〜

蔦重は、現行を打開すべく、歌麿に美人画の大首絵を書いてもらいたい

何か歌麿の心を動かす手はないか?

瑣吉とともに江戸市中を 美人詣 歌麿に書いてもらうための暗示を探す

難波屋 おきた 高島 おせん を見にいく 後の寛政三美人 寛政5年ごろ出版される

”てい”と次郎兵衛兄さんが『南北相法』を話題にしていて、

顔形で人の性分がわかるという相学を聞き 蔦重はひらめく

蔦重は栃木の歌麿に 耕書堂から錦絵を出して欲しいと頼みにいく

歌麿の第一声は「鬼の子に何の用です?」

一緒に栃木へ行き生活を共にする”つよ”も 「立派な絵もいいけれど、おきよちゃんを描いた絵の方が好き 生き生きしているし見ていて飽きないと 歌麿を励ましていた

江戸の錦絵はパッとしない ここで目を見張らせる物を出せば当代一の絵師になれる

蔦重は私のためというけれど、金繰に行き詰まる蔦屋を助けるあたりがほしい、もう一度 蔦重ここにありと見せつけたいのだろうと

おきよも死んでしまって、蔦重とも関わる理由がない

蔦重は、一本屋として 女を描ける歌麿先生に『婦人相学十躰』を描いてほしい

錦絵の女性の顔は皆同じに描かれる 表情も皆同じであった

歌麿に江戸で流行りつつある「相学」を用いて、女の大首絵を書いて欲しいと頼む

女絵 女の描きわけができるのは 歌麿しかいない

大首絵を描くことができるのは歌麿しかいない

当代一の絵師になれると 説得する

しかし歌麿は、もう女は書かないと・・・

「この世でいっちゃん好きな絵師は同じだから お前の絵が好きなやつは、お前が描けなくなるようなことは決して望まねえ」「おきよちゃんは大好きな絵師に亭主に何十枚、何百枚、何千枚と描いてもらって幸せだったはず」

俺の夢は無しで良い

お前がコレをやりてえか、やりたくねえかで決めてくれと

蔦重の説得に歌麿は江戸に戻る

蔦重と歌麿は 『婦人相学十躰』の構想を練る

歌麿が描く 女絵のモデルを集めたり 出来上がった女絵の裏に描かれた物語などを話し合う

歌麿ならできると 励ましつつ 小道具を使おうかと話は進む

蔦重が歌麿に触れると 歌麿は激しく嫌がる そして蔦重を見る目に熱いものがある

瑣吉 歌麿は男色の相があると言い切る うううううむ

そっと 歌麿を見る”つよ”

婦人相学十躰 寛政4年から5年にかけて出版される

京伝 煙草入れの店開店資金集めの書画会

鶴屋と蔦重は 京伝が煙草入れの店を出す資金集めのための書画会を開く

京伝の妻”菊”も一枚噛んでいる様子

料亭の一室に入ると 菊が京伝作の「すがほ」を三味線で弾き始める

そうかこのために 京伝を演じる役者を選んだのかぁ

素晴らしい「すがほ」の独唱 凄い 凄すぎる 舞台俳優ミュージカル俳優だからこそできる演技

「日本一」待ってました」「いよっ色男」

モテのスコールに気をよくした京伝先生

大輔(タスケ)後の式亭三馬にサインを求められる 京伝鼻のサイン

京伝生と歌麿

煙草入れ屋と2足の草鞋を履くことにした京伝

京伝「てめえの中に欲がある モテてえ欲と描きてえ欲 いつもそいつにやられちまう」

歌麿「欲なんて とうに消えたと思ってたんだけどなあ・・・」

歌麿はポッピンを描きながら答える 描きたい欲、蔦重に好かれたい欲があったのだろうか?

歌麿に錦絵を描くように説得する蔦重

この場面の二人の思惑の描写が、膨らんでは萎む わかっているけれど、なかなか出来ない

難しい場面でした

そして、見事なメリヤス「すがほ」を演じられた 京伝先生・古川雄大にもう驚きと感激 素晴らしかった

なんだか 蔦屋重三郎 知るほどになんだか 好きではなくなってくる感じ・・・

最後に私は、何を言うだろうか?

なぜ 「べらぼう」に芸人が多く出演するのか?こんな記事を見つけました

コメントを残す